4月20日是二十四节气当中的“谷雨”。谷雨时节,黑土地上的农机轰鸣本该响彻天际,但今年东北粮仓的春播序曲却被异常天气按下了暂停键。据中央气象台监测显示,4月中旬黑龙江、吉林等主产区持续遭遇低温雨雪天气,多地日间气温较常年偏低4-6℃,土壤解冻进度较往年延迟10—15天。当农时窗口与天气系统展开拉锯战,占全国玉米产量40%的东北黄金种植带正经受着近十年来最严峻的春耕考验——播种延迟可能引发新季玉米上市推迟、有效积温不足导致单产受损等连锁反应,这波“倒春寒”或将在秋收时节演变成粮食市场的“热浪冲击”。

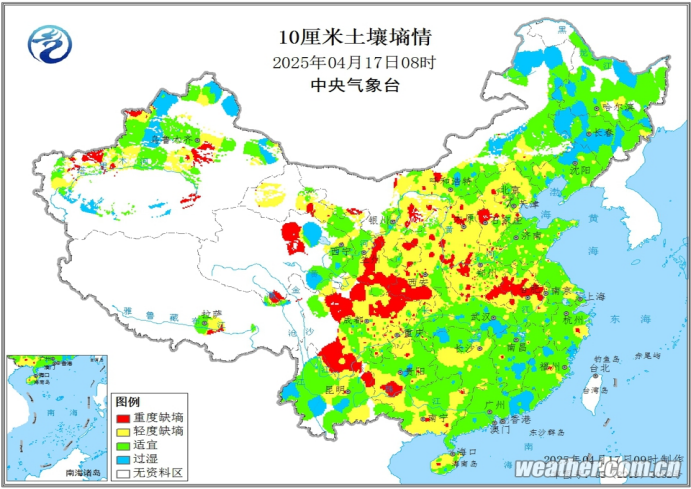

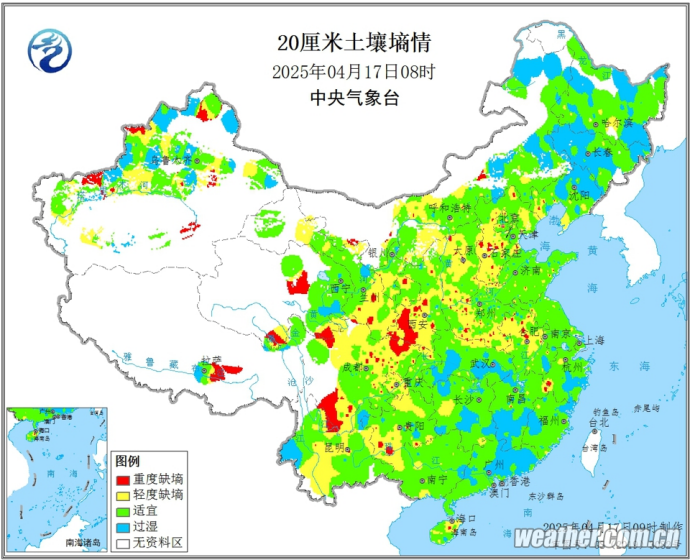

如下图所示,东北地区土壤墒情相当一部分地区处于过湿的状态。4月份辽宁省全省平均降水量约36毫米,较常年偏多1-2成;黑龙江中东部、吉林东部等地因前期降水偏多,低洼地块存在湿涝风险。

最新天气预报显示,4月中下旬,东北地区预计出现多次降水过程,其中18—19日及21—22日有区域性小到中雨,局部地区可能伴随大风。频繁降水叠加土壤化冻,可能导致低洼地块湿涝加重,影响整地和播种进度。特别是辽宁、吉林西部、黑龙江西南部等土壤化冻深度超过40厘米的区域,积水严重地区或将导致春耕大幅推迟。此外中下旬还将出现多次降温过程,如18—19日中等强度降温,可能导致局部最低气温降至0℃左右,冷暖交替频繁,特别是“倒春寒”可能对已播种的玉米、大豆等作物造成冻害。

近年来,在优化种植结构以及种业振兴渐进式发展的推动下,天气、土地墒情对于包括玉米在内的大宗农粮的产量影响能力已经逐步弱化。但近期东北产区玉米、大豆大概率推迟播种以及华北部分地区严重干旱对于小麦产情的影响依然是我们需要密切关注的。

延迟播种或将导致上市推迟

以东北地区为例,抛开延迟播种对于产量的影响评估不计,一旦出现了大规模、大幅的延迟播种,从生长周期的角度大概率会导致新季玉米上市因此而出现大幅的推迟,部分延迟播种严重区域或将因此被动切换到“早熟”品种,进而对单产形成一定的影响。那么从现在开始算起,东北地区新季玉米在常规年份之下距离新季玉米上市且能形成规模性的供应市场起码还有五个半月以上的时间、一旦春播出现大规模大幅度的推迟,那么新季玉米大规模供应市场或将因此推迟到半年以后。

市场供给能力大不如前

结合当下市场玉米整体收购进度明显快于上年同期的现状——现阶段两大产区基层余粮已经不足一成。北方港口虽说库存高企,但从两周之前已经开始步入了去库存的状态,客观上也反映出了产区市场外运供给的能力已经开始弱化;山东地区晨间到车数量难有持续性的增长同样也表明了无论是基层抑或是中间环节对于终端的输送能力“大不如前”。而外部供给也就是进口谷物的供应能力在贸易冲突逐步升级的背景之下短期内同样也是难有明显改善。至于市场一直翘首企盼的陈化稻谷以及进口玉米拍卖一直都是预期大于现实的“海市蜃楼”。

至于小麦的替代形势,目前华北地区小麦玉米的价差在一度收窄至可替代边缘之后便停滞不前,近期麦价更是在干旱天气、面企利润复苏等诸多因素的推动下再度开启了一波普涨行情。面对停滞不前的玉米价格,小麦的替代优势可以说是转瞬即逝。

综上所述,现阶段包括玉米在内的大宗农粮市场波动更加频繁,尤其是在美国总统发起的贸易冲突2.0愈演愈烈,大宗农粮的价格波动更加难以预测。在这样的背景之下尤其是对玉米有着规模性刚性需求的终端企业更是要实时关注市场上的一举一动,适时调整购销策略、做好自身的头寸管理,方才能够在这阴晴不定的市场当中立于不败之地。而作为目前正在备耕的广大种植者更是要实时关注天气变化,切勿盲目早播、抢种方才能够避免不必要的损失。